アブラナ科作物の根こぶ病の発生を抑えるには?

根こぶ病は、土壌中の菌によって引き起こされ、アブラナ科の全ての作物に障害を与えます。根こぶ病は、根組織が菌によって感染し、感染した部分が異常肥大する症状が出ます。根こぶ病にかかった組織は、成長が著しく損なわれます。さらに他圃場にも転移する恐れがある胞子を放出するので注意が必要です。土壌内ではこれらの胞子は、10年以上生き続けることもあり、転作したとしても同じアブラナ科であれば感染の恐れがあります。

アブラナ科以外の作物への転作も根こぶ病に感染した土壌の拡散を最小限にする方法です。排水システムの整備とアブラナ科の雑草の防除も根こぶ病を最小限に抑えるために推奨される方法です。

アブラナ科作物の根こぶ病に関係する作物栄養

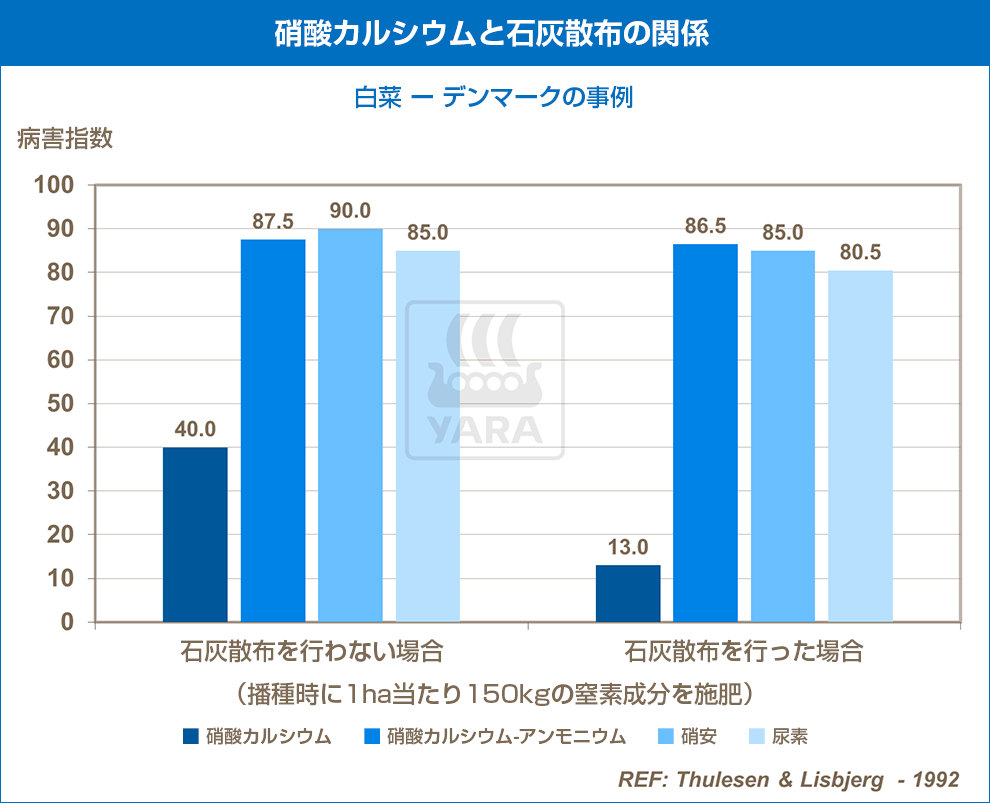

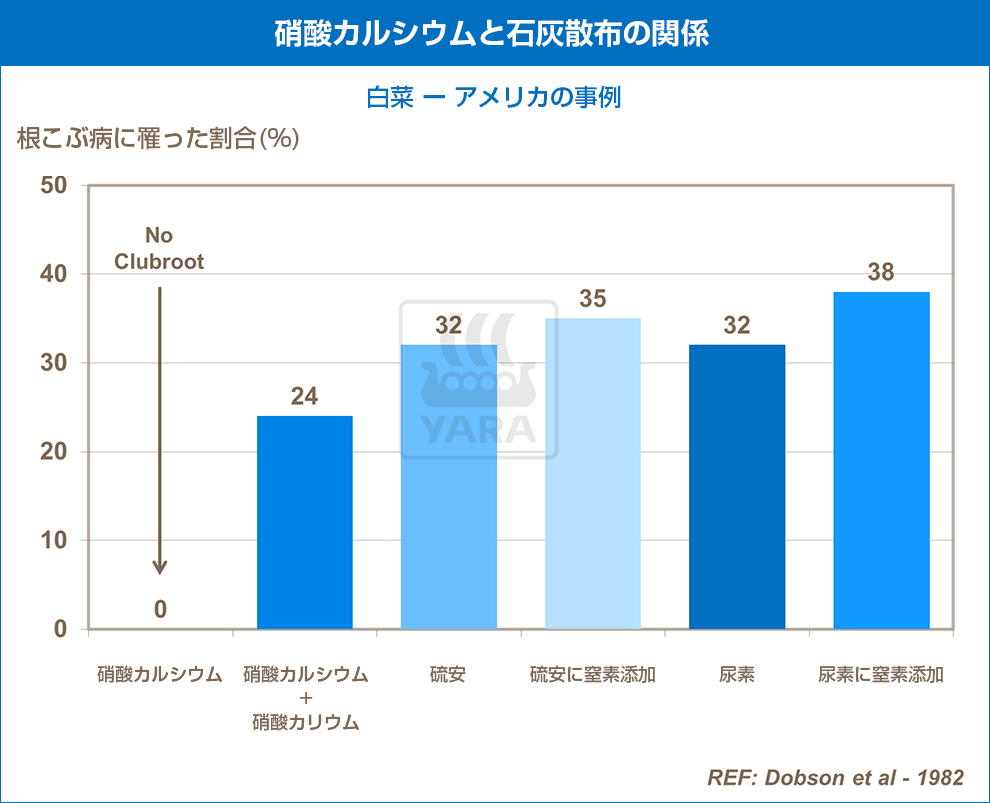

硝酸カルシウム肥料を通じてカルシウムを補給する事によって、根こぶ病の発生を抑える事も重要となります。上記の事例では、硝酸カルシウムを使用する事により、根こぶ病の発生率を90%から40%に低下させる事が示されています。

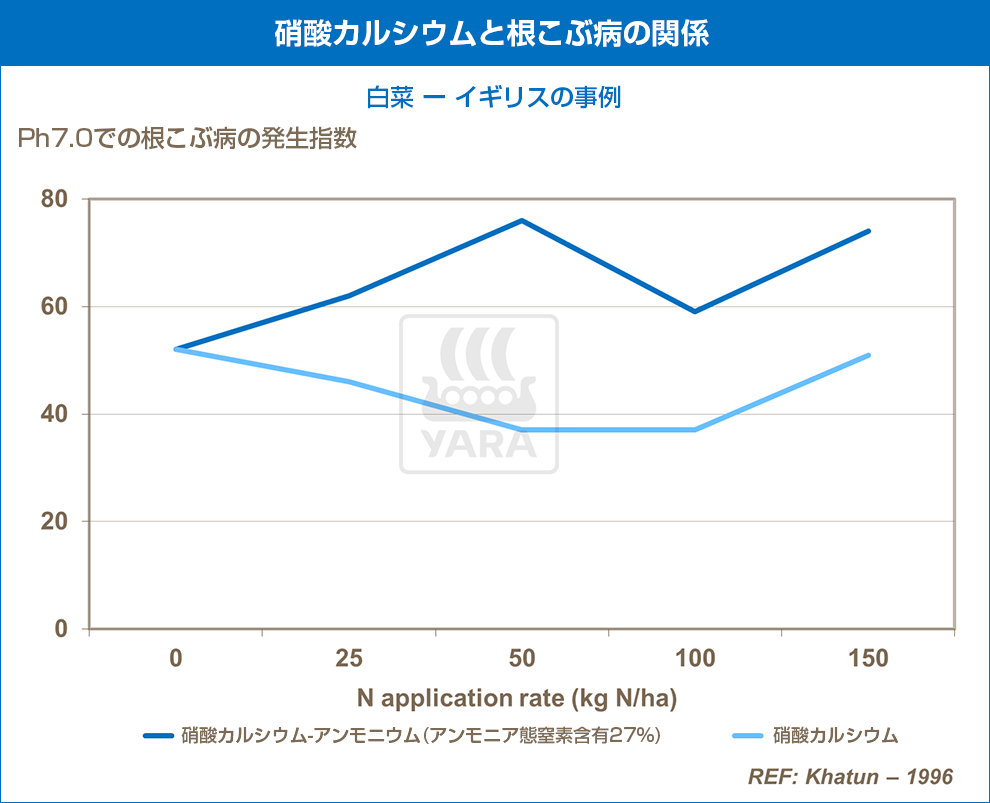

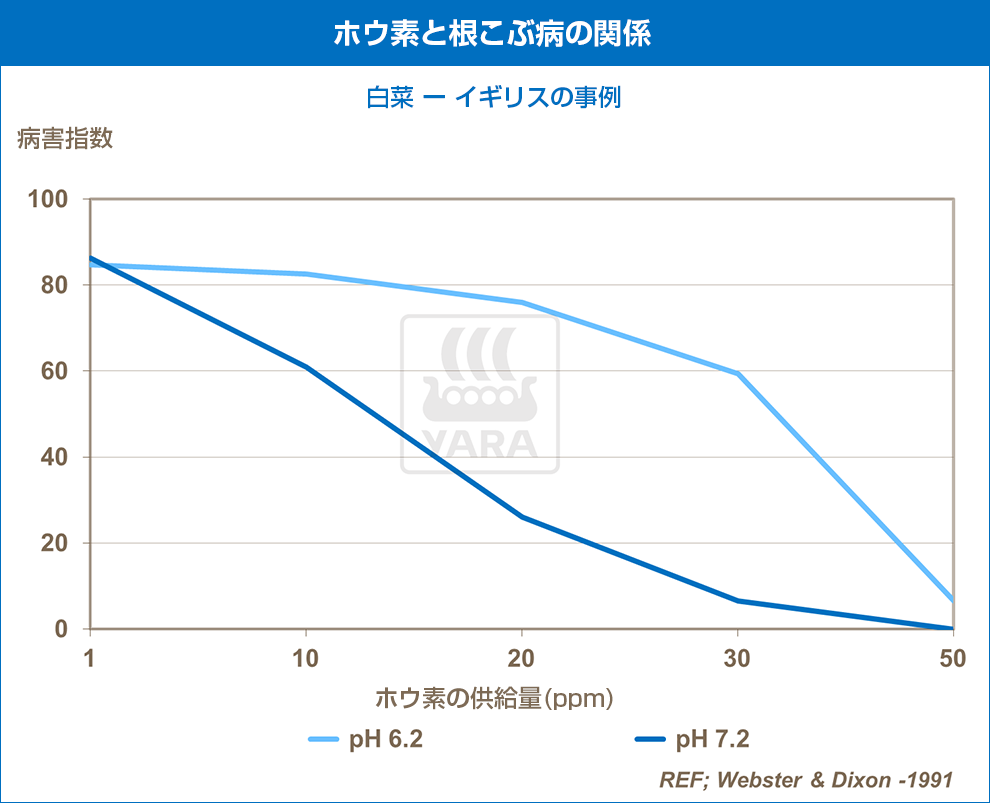

これに加えて、石灰等の酸度調整をするためのカルシウム資材を散布して土壌のpH値を7.2以上に維持する事も、根こぶ病を引き起こす原菌の抑制に役立ちます。

石灰散布と比較した硝酸カルシウムのプラスの効果として考えられるのは、石灰散布を行っても圃場全体にわたって均質なpH値を保つ事が難しいという点にあると思われます。

そのため、根がpH値の低い(酸度が高い)部分に伸びた場合、根こぶ病を発現する菌の胞子が活性化するリスクがあります。また、硝安ではなく硝酸カルシウムを使用した方が土壌根域のpHが上昇または維持されて根の表面にシールドのような幕が出来るため、根こぶ病に感染するリスクを減らす事につながります。